価値創造の源泉

:6つの資本

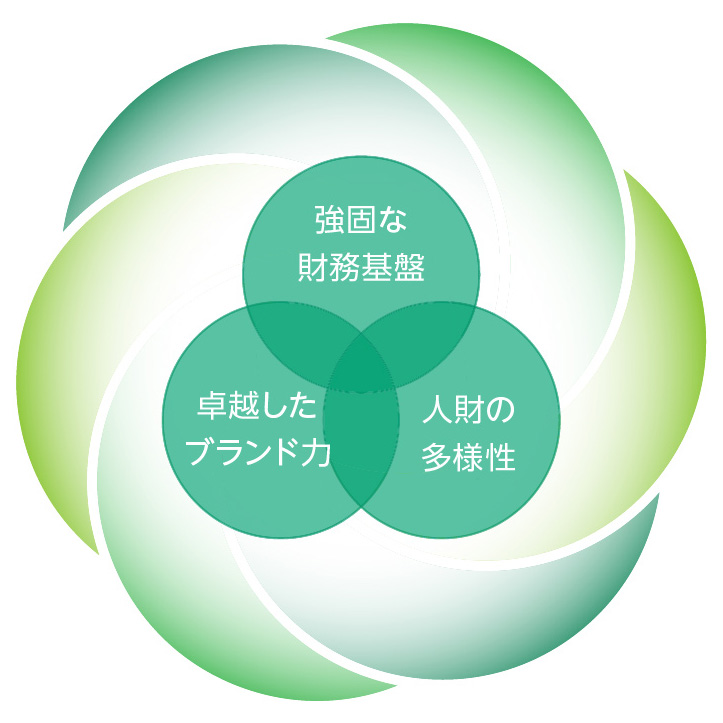

JTグループは自然や社会から多様な資本を享受し、事業活動を通じてステークホルダーへの価値提供を実現しています。当社グループでは資本は循環するものと捉えており、当社グループと社会との共創により生み出された新たな資本はさらなる価値の創造に活用され、その過程で蓄積された資本は当社グループの強みを形作っています。

財務資本

堅牢性と柔軟性を併せ持つ強固な財務基盤

経済危機などの大規模なリスクが発現した際にも事業を継続していくことのできる堅牢性、魅力的な投資機会に対して機動的に対応ができる柔軟性を併せ持つ強固な財務基盤を維持していきます。

為替一定調整後営業利益

7,519億円

資本合計

38,487億円

フリー・キャッシュ・フロー

1,705億円

知的資本

知的資本がもたらす付加価値の一層の強化

これまで培ってきた、たばこ事業におけるブランドエクイティや、各事業での高い研究開発力は当社グループの長期に亘る競争力、ひいては事業成長の源泉であると捉え、知的資本がもたらす付加価値(競争優位性)を一層強化していきます。

研究開発費

786億円

Combustibles世界販売数量シェア

トップ10のうち2ブランドを保有

人的資本

心豊かな社会の実現に向けた人財の活躍推進

JT Group Purposeの実現に向けた活動の起点は従業員一人ひとりであり、その活躍を推進するため、人事施策の高度化を通じた人的資本の拡充に取り組んでいきます。

従業員国籍数

100カ国以上

女性マネジメント比率

24.9%

自然資本

JTグループの持続的な成長と持続可能な社会相互の実現

グローバルに事業を展開するJTグループが自社だけでなく、バリューチェーンにおける環境負荷の軽減に取り組むことは、当社が持続的に成長していくために必要であり、また持続可能な社会の実現に向けて果たすべき重要な責務だと考えています。

取水量

8,534千m³

直接契約葉たばこ農家における土壌資源

製造資本

効率的かつタイムリーな製品供給を可能とするグローバルな製造体制の維持

安全な製品を効率的かつタイムリーに市場へ供給するため、これまで構築してきた最適化したグローバルな製造体制、積極的な設備投資による品質・生産性を担保した製造設備を維持・増強していきます。

設備投資額

1,507億円

たばこ製造拠点数

38工場(27ヵ国)

加工食品製造拠点数

23工場

*2020年度より稼働した1工場を除きISO 22000またはFSSC 22000認証を取得

社会・関係資本

ステークホルダーとの信頼関係の構築

JTグループが持続的な成長を実現していくためには、ステークホルダーとの協業が不可欠であると認識し、継続的なコミュニケーションを通して築いた信頼関係による広範な協業ネットワークを構築し、社会の中で存在し続ける企業を目指します。

製品販売国数・地域

130以上

直接契約葉たばこ農家数

69,000以上

株主数

948,772人

(2024年度・2024年12月末)

知的資本

JTグループにおける知的資本に対する考え方

JTグループでは各事業における研究開発力が長期に亘る競争力および事業成長の源泉であると捉えており、JT Group Purpose「心の豊かさを、もっと。」を実現していく上でも欠かせない、経営上の重要な資産であると考えています。

こうした認識の下、高い研究開発力に加え、高品質かつイノベーティブな商品力に基づく高いブランドエクイティを活用し、製品・サービスの競争力向上に取り組んでいます。

研究開発により創出された知的財産については、各事業に専門の部署を設置し、それぞれの事業の環境や戦略に応じた保護・活用を行っています。また、他社の知的財産権を尊重する考えの下、自社製品が第三者の権利を侵害しないよう、リスクマネジメントを徹底しています。一方で、第三者による自社製品の模倣や知的財産権の侵害に対しても、厳格な対応を取ることとしています。

たばこ事業

たばこ事業ではR&Dグループを設置し、サイエンスとテクノロジーを進化させながら、お客様に感動していただける未来のプロダクトの開発に挑戦し、たばこを吸う人も吸わない人も心地よく過ごせる社会を実現するための技術革新や製品開発にも取り組んでいます。

近年においては、将来の事業成長の柱であるReduced-Risk Products(RRP)カテゴリの研究開発に重点を置いており、RRPデバイス、たばこ原料、味・香り、人の嗜好等多様な領域から研究開発を行っているほか、世界中の各拠点R&Dグループメンバーと共創しています。また、RRPカテゴリの特許ポートフォリオについても強化すべく、自社RRP要素技術や自社開発技術を中心に、積極的かつグローバルに出願・権利化活動を展開しています。たばこ事業の知財マネジメント体制においては、知財部門がグローバルで連携し対応しています。

当社グループはCombustiblesにおいて世界販売数量シェアトップ10のうち2ブランドを保有する等高い競争力のある多彩なブランドを有しています。さらなるブランド価値の向上に向け、これまで培った技術力やブランドエクイティを一層強化し、変化するお客様のニーズを迅速かつ柔軟に捉えた製品開発に注力していきます。

医薬事業

当社の医薬事業では、病気で苦しむ世界中の患者様へ一日も早くオリジナル新薬をお届けすることを目標に、病気の本質に迫り、患者様目線で真のUMNs*(アンメット・メディカル・ニーズ)を探り、より良い治療薬の開発を進めています。医薬総合研究所を中心とした自社研究開発に加え、外部研究機関との連携・ネットワーク強化を推進しているほか、米国のアクロスファーマ社を拠点に海外での調査・臨床開発に取り組んでいます。

これまで、抗HIV薬ゲンボイヤ配合錠の有効成分の一つであるHIVインテグラーゼ阻害薬エルビデグラビル、世界初のMEK阻害メラノーマ治療薬メキニストの有効成分であるトラメチニブなど、画期的な新薬を創出してきました。

*

いまだ満たされていない医療ニーズ

加工食品事業

加工食品事業では、51年の歴史を持つ冷凍さぬきうどんをはじめとして、パックごはん、オイスターソース、つくね串など、末永くお客様にご愛顧いただいているブランドを複数保持しています。これらのブランドは、事業Purpose「食事をうれしく、食卓をたのしく。」を体現する重要な資産であるとの認識のもと、ブランドエクイティを活用しつつ、「BEYOND FREE」などの新しいブランドの育成にも取り組んでいます。

また、おいしい加工食品を高品質で安全に大量生産するためには高度な技術が必要となります。職人の技術を再現するための加工技術や、微生物を高効率で発酵・培養する技術なども特色ある技術です。2022年に設立した食品総合研究所において知的財産を統括的に管理し、独自の知財・ノウハウをバリューチェーンの中へ組み込むとともに、研究開発においてもリスクマネジメント、新しい価値創造の両面で戦略的に活用しています。

今後も、中長期的な価値創造の源泉として、ブランドと知的財産を含む知的資本を事業の重要な資産と位置付け、新しい価値創造にも挑戦し続けます。

知的資本を通じた価値創造

Reduced-Risk Products(RRP)カテゴリにおいて、JTグループがこれまで蓄積してきた知的資本をどのようにお客様への価値提供につなげているのか、現場責任者にインタビューしました。

Global Tobacco Business R&D-JPN

RRP Development Center

Vice President*1

山田 学

Global Tobacco Business Marketing RRP

Product & Brand

Ploom Brand Director

村谷 泰志

現在の業務内容について教えてください。

山田私たちRRP Development Center(RRPDC)は、JTグループの研究開発(R&D)の一部門として、RRPデバイスの設計、開発を行っています。例えば、Ploom Xは、外装・内部構造部品・加熱部・電気回路・制御プログラム・通信技術・スマートフォン用アプリ等、数多くの要素で構成されており、各領域のスペシャリストたちが協力しながら開発しています。完成後も、マーケット・製造からのフィードバックに基づき、製品メンテナンスを継続的に実施しています。

村谷私たちMarketing RRP Product & Brandは、日本のお客様*2と向き合いながら、PloomやwithといったJTグループが持つ加熱式たばこブランドのプロダクト、コミュニケーション戦略を策定し、お客様にお届けしていくことが主な業務です。

具体的には、たばこ事業の本部であるスイスのJT International(JTI)の担当部門と協業しながら、加熱式たばこブランドのエクイティ強化、つまりブランド価値を高めるプロダクト、コミュニケーションの開発業務を行っています。

これまでのHeated tobacco sticks(HTS)の製品開発やPloomブランドエクイティを高めるために、特に注力した点や苦労した点を教えてください。

山田最初のHTS製品開発は、電気デバイスを設計できる人財・プロセスがほぼ皆無の状態から始まりました。たばこ製品であるスティックも、その香喫味の設計は紙巻たばこと全く異なります。そのため、他社製品の技術解析から始まり、試行錯誤と技術開発、組織力強化と業務プロセス改善、そして製品のアップグレードを繰り返しながら現在に至り、2025年5月末に発売した新型デバイス「Ploom AURA」は、4代目になります。

新製品開発から販売後のメンテナンスにおいては、R&Dのさまざまな開発部門・スイスのたばこ事業本部・調達部門・品質保証部門、さらに、ビジネスパートナーであるサプライヤーの方々など、国・地域をまたがる社内外の幅広い関係者との協力が不可欠です。そのため、関係者間で、迅速かつ緊密に連携してプロジェクトを進めることがとても重要で、そこでのコミュニケーションは基本的に英語で行われます。RRPDCのメンバーの半数以上が日本国内の電気関連企業からの転職者なので、英語中心のコミュニケーションに最初はかなり驚くようです。

Ploom AURA JET BLACK

村谷日本でのPloomブランドのエクイティを高めるために苦労した点としては、Ploomブランドに対するお客様パーセプションの改善です。Ploomは2016年にPloom TECH(2023年12月以降終売)という低温加熱式たばこブランドとして本格的に展開を始め、お客様からはにおいの少なさといった点で好評いただいていた一方で、特に紙巻たばこを愛用されるお客様からの味の満足度が足りないというご指摘もいただいており、Ploom=味の満足度が足りないブランドという印象がこの時からお客様の中に根付いてしまっていました。こうした状況を打破するべく2021年に発売したのがPloom Xです。この商品は味の改良を重ねながら、世界中のさまざまなマーケットに投入することを目的とした初のグローバルモデルです。日本ではお客様の「味」に対するニーズの大きさに再度着目し、事実としての「味が進化したプロダクト」を、「味で選ぶならPloom」というコミュニケーションのもと、期待値と納得度をバランスした戦略を展開しました。結果、Ploomブランド=味の満足度が足りないというお客様のパーセプションを払拭し、現在では160万人以上のお客様にご愛用いただいています。そしてさらにこの成長モメンタムを拡大するため、山田さんからお話がありましたが、2021年以来、約4年ぶりのフルリニューアルモデルである新型デバイスPloom AURAを発売いたしました。

HTSの製品開発やPloomブランド醸成に際し、「JTらしい」ポイントやこだわっている点を教えてください。

山田新型デバイスPloom AURAは、進化した新スティックにあわせて加熱機構を大幅に見直すとともに、Ploom Xの滑らかなフォルムを踏襲・進化したスリムなデザインに仕上げています。

Ploomブランド醸成の核になるのは、「味」であると信じています。新型デバイスでは、新スティックの「味」を最大限に引き出せるよう、 スティック開発チームとともに数えきれないほど試作を繰り返して、熱制御技術をアップグレードしてきました。その試行錯誤の中から生まれた新たな提案が、4種類の加熱プロファイルです。さまざまなフレーバーと加熱モードの組み合わせの中から、お客様ご自身が好みの味を選び、その味を愉しんでいただけます。

また、Ploom Xの曲面・曲線のみで構成される非対称なデザインは、我々だけの製品特徴です。一般的な電気デバイスの設計・製造では、直線と平面から構成されるデザインが望ましいとされています。にもかかわらず、RRPDCの技術者は新型デバイスの流麗かつスリム化したデザインに最もこだわり、ほぼすべての部品を新規設計することでこれを実現しました。そのデザインを引き立たせる、上質な色合いとハーフミラー(LED点灯時のみ光が透過する技術)を両立している多種のカラーバリエーションも、JTらしい、こだわりの品質です。

電気デバイス、HTSの領域の技術は日進月歩で進化しており、私たちRRPDCも新しい知識・テクノロジーを取り入れながら日々技術開発を続けています。これからも、より多くのお客様に愉しんでいただけるよう、常にお客様の視点に立ち、JTらしさを搭載した製品を生み出し続けていきたいと思います。

村谷Ploom AURAについては、山田さんがおっしゃった、「選択できる加熱モード」に紐づく「コネクティビティのアップグレード」もアピールポイントの一つです。加熱モードはアプリとの連携によってお客様自身で選択できる仕様になっており、お客様の体験価値向上も期待しています。先ほど日本でのPloomブランドの訴求ポイントで一番力を入れているのは「味」であるとお伝えしましたが、今回のPloom AURAについても、一層の喫味の向上を重要訴求ポイントとし、味・デザイン・体験のすべての進化をお客様にお伝えしていきます。

Ploom AURAはRRPDCをはじめ、JTグループのすべての力を結集してお客様にお届けできるに至りました。私たちは、日本においてPloom AURAの良さを広くお客様にお伝えすることを通じて、Ploomというブランドの価値をより一層高めていきたいと考えています。

最後に、JT Group Purposeの実現に向けた抱負や想いをお聞かせください。また、お客様をはじめとしたステークホルダーへ伝えたい想いがあればお聞かせください。

村谷ブランディングの仕事は「違い」を生むことだと思っています。他との差異性を高め、まだPloom製品を体験したことのないお客様に手を伸ばしてみたいと思っていただき、Ploomブランドを通して新しいたばこの愉しみ方をお伝えしていくことが我々のミッションです。

Ploomは「お客様の愉しみや喜びを提供・拡張していくPleasure」という考えを大切にしています。この考えのもと、Ploomブランドが提供する価値や体験を通じ、お客様の満足度を高めること、それがJT Group Purposeである「心の豊かさを、もっと。」の提供につながっていくと信じています。

山田私たちRRPDCは、世界中の多様なメンバーとともにRRPデバイス開発を通じて、JT Group Purposeの実現に貢献していきたいと考えています。まずは、私たちの想いと最新技術を凝縮した新製品Ploom AURAが、お客様の「心の豊かさ」に少しでも貢献することができればとても幸せです。

*1

2025年3月末時点。2025年4月以降:R&D Principal Scientist Vice President

*2

喫煙可能な成人のお客様を意味します。なお、喫煙可能年齢は、各国の法令により異なります。日本では20歳未満の方による喫煙は、法律で禁じられています

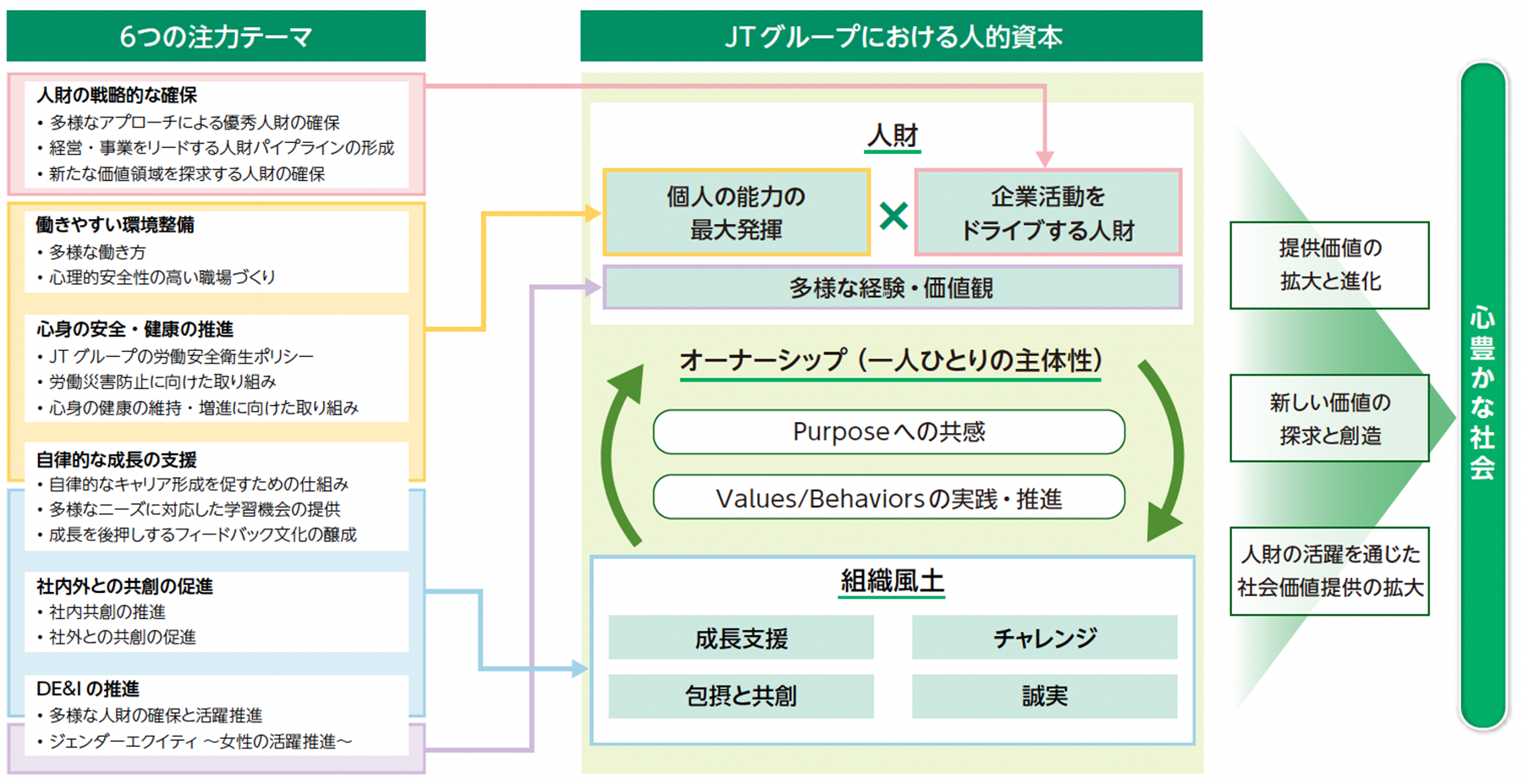

人的資本

JTグループにおける人的資本

社会、事業環境が非連続に変化する時代において、社会・JTグループが持続可能であるために、目指すべき方向を示すJT Group Purpose「心の豊かさを、もっと。」を2023年に策定・公表しました。本Purposeの実現に向けた活動すべての起点となるのは当社グループ従業員一人ひとりであり、今後、その重要性はさらに⾼まっていくと認識しています。

このような認識のもと、引き続きJTグループ人財マネジメントポリシーを人財に対する基本的な考え方とした上で、JTグループの人的資本を、企業活動を支える「人財」、活動の判断基準・行動様式となる「組織風土」、人財と組織風土の好循環を生み出すための「オーナーシップ(一人ひとりの主体性)」と定義しました。さらに、人的資本の拡充に向け6つの注力テーマを設定し、各テーマにおける取り組みの進捗・効果を把握するための指標を定期的にモニタリングすることで、着実な人的資本の拡充およびそれに資する人事施策の高度化に取り組んでいます。また、当社グループ従業員を対象としたエンゲージメントサーベイ*を毎年実施し、現状把握や施策の検証・改善を図っていきます。

当社グループの従業員が、提供価値の拡⼤・進化や、新しい価値の探求・創造といった企業活動を推進することに加え、事業や組織の枠を越えて社会の一員として活躍することで、心豊かな社会づくりに貢献していきます。

*

JT単体およびグローバルを含む主要子会社を対象に実施。2024年度のエンゲージメントサーベイについて、回答率は94%(前回比+2%)、従業員満足度は78(前回比+1)となり、ともに向上

人財

JTグループは、これまでも「人財の多様性こそ、競争力の源泉」と捉え、異なる属性やバックグラウンドを持つ人財の採用に取り組むとともに、当社グループの企業活動をドライブする人財一人ひとりが、持てる能力を最⼤限発揮できるよう努めています。

今後も、既存事業の拡大・最適化を推進する人財、時代とともに変化していくであろう心の豊かさに対応する新たな事業の開発を推進する人財、当社グループの経営・事業をリードする人財の戦略的な確保と成長の支援に一層注力していきます。

また、多様な人財一人ひとりから選ばれ続ける企業であるため、People come firstという考えのもと、従業員の心身の安全・健康を⼤前提とし、従業員が自身の価値観に合わせた働き方やキャリアを選択・実現できる環境の充実にも努めていきます。

組織風土

多様な人財がJTグループの一員として、ともに企業活動を推進していく際に重要となるものが、組織風土(組織で共有すべき価値観)です。この価値観が組織に根付き、企業活動における判断基準・行動様式になることは、私たちがユニークな価値を持続的に創造していく上での重要な要素と考えています。

当社グループでは、⾼い倫理観に基づく誠実さ、お互いの成長を支援する風土を培ってきました。これらの風土を引き続き⼤切にするとともに、価値観の多様化が進む時代の中でさまざまな「心の豊かさ」を社会に提供していくために、従業員のチャレンジをこれまで以上に後押しすることに加え、社内外における共創を推進していくことで、時代に適応したJTグループらしい組織風土の醸成に努めていきます。

オーナーシップ(一人ひとりの主体性)

多様な人財がその能力を最⼤限発揮しながら、JTグループらしい価値を創造していくためには、従業員一人ひとりによる組織風土の形成に加え、組織で共有された価値観が多様な人財の判断基準・行動様式として伝播していく好循環(人財と組織風土の相互影響)が重要と考えています。そのためには、一人ひとりがJT Group Purposeを理解し共感した上で、当社グループの重視する価値観・行動を主体的に実践・推進していくオーナーシップが重要となります。当社グループ従業員が取るべき行動のガイドラインとしてのValues/Behaviorsを策定し、一人ひとりがその意味を考える機会を提供するとともに、実際の行動を定期的に振り返ることができるよう、評価制度にも組み込んでいます。

担当者の声

JTグループは、「人財が企業活動を行う上で欠かせない存在である(People come first)」という基本的な考え方を大切にしながら、成長を続けてきました。この“人を大切にする精神”を、人的資本という形で具現化し、JT Group Purposeの実現に向けた私たちの取り組みの基礎としています。

JTグループらしさ、という点では、特に人的資本の一つとして定義した「組織風土」を人財とともに進化する重要な要素として捉えていることだと思います。「誠実」「成長支援」というこれまで大切に育んできた風土・価値観を礎としながら、「チャレンジ」「包摂と共創」という風土をより醸成していくことで、世の中が大きく変化する中でもしっかりと前に進んでいける会社を目指しています。

さらに、当社グループのより一層の成長に向けた原動力として、新規事業開発を担う人財の継続的な輩出に向け、キャリア施策(キャリア座談会や社内インターン制度など)の活用を進めることで社内でのキャリア支援を推進するとともに、社外からの人財獲得にも積極的に取り組んでいます。

一人ひとりの成長を支援することで、私たちはJTグループの未来を切り開き、Purposeの実現への歩みを、決して止めることなく進めていきます。

コーポレート部門

人事部

Director

中島 光陽