落語とたばこ

滑稽な話の中で、締めくくりに“オチ”をつける「落語」はいつ頃生まれたのでしょうか。古くは「軽口ばなし」「落としばなし」とも呼ばれた落語を始めた人物については諸説ありますが、通説では、江戸時代初め頃の僧侶であった安楽庵策伝(あんらくあん・さくでん)がその草分けとされています。

当時の僧侶の中には談義僧(だんぎそう)と呼ばれ、仏教の教義を分かりやすく説き聞かせる僧がいましたが、策伝も話術に長け、彼の語り聞かせる笑い話が好評でした。それらの話をまとめた『醒睡笑(せいすいしょう)』には、今日でも演じられている落語の原形が多く見られます。

元禄期(1688〜1704年)頃になると、江戸をはじめとする都市に、街頭などで笑い話を興行する「辻ばなし」の演者が現れました。鹿野武左衛門(しかの・ぶざえもん)による『鹿の巻筆(まきふで)』など、彼らの笑い話を集めた「噺本(はなしぼん)」も刊行され、落語は盛り上がりをみせますが、こうした機運も武左衛門の本が流言飛語のもとになったとして発禁にされると、すっかり下火になってしまいました。

鹿野武左衛門著『鹿の巻筆』

貞享(じょうきょう)3(1686)年

この本に書かれた笑い話が江戸落語の基礎になっている。

江戸の街で落語が再び盛んになったのは天明期(1781〜1789年)でした。烏亭焉馬(うてい・えんば)が狂歌師の大田南畝(おおた・なんぽ)らの集った席上で落語を披露し、それが好評を博して定期的に「噺(はなし)の会」が催されるようになりました。その後、同じ会にいた三笑亭可楽(さんしょうてい・からく)などが「寄せ場」を設けて興行を始めるようになり、今日につながる専業の噺家が数多く生まれます。

江戸時代、江戸の街にあった寄席の数は、幕府の弾圧で減少した時期もありましたが、安政期(1854〜1860年)には400軒近くまで増加し、幕末の頃には当時の銭湯と同じように、町内に1軒ずつあったとまでいわれています。

寄席が増えたことによって、幕末から明治にかけては、落語の名人が多く輩出されました。その中でも初代の三遊亭圓朝(さんゆうてい・えんちょう)は傑出した存在で、おかしみだけでなく情にも訴える人情噺や怪談の名作を生み出し、落語以外の芸能文化にも大きな影響を与えました。

一恵斎芳幾(いっけいさい・よしいく)画『茲三題噺集会(ここにさんだいばなしのよりぞめ)』文久2(1862)年

「三題噺」を作る会の様子。三題噺とは提出された三つの題を即座にまとめて“オチ”をつける話芸のこと。張り出された紙に、参加者それぞれに与えられた三つの題が書かれている。この絵を描いた芳幾自身も「粋狂連(すいきょうれん)」という三題噺の会のメンバーだった。

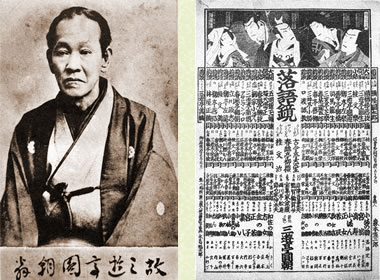

〈左〉初代・三遊亭圓朝

初代・三遊亭圓朝は近代落語の祖といわれる

〈右〉落語家番付 明治17(1884)年

中央下に大きく三遊亭圓朝の名前が見える。

『円朝全集』(春陽堂)より / 国立国会図書館所蔵

噺家が落語で使う小道具は、原則として扇子と手拭いの二つだけです。落語という話芸は、こうした制約の中で成熟したともいえるでしょう。

小道具の一つである扇子は、閉じればキセル、箸、筆、刀の見立てに。開けば手紙や盃(さかずき)に。少し開いて要(かなめ)を上に持てばお銚子に早変わりです。また、手拭いは、財布や本、帳面となり、扇子のキセルと合わせて、たばこ入れになります。

江戸時代後期から明治にかけて成立した古典落語の演目には、キセルでたばこを“喫(の)む”シーンが欠かせません。取り出した手拭いをたばこ入れとして膝に置き、扇子のキセルに刻みたばこを詰め、火をつけて一服の後に、吸い殻を落とす…といった一連のしぐさは、古典落語の典型的な演技といえるでしょう。

さらに、扇子のキセルは、登場人物の身分や職業の違いを表す小道具としても使われます。例えば、武士なら“姿勢を正しくして胸を張り、手の肘を張ってキセルを持つ”、商人なら“おとなしくキセルを摘むように持つ”といったように、キセルに見立てた扇子を一つ使うだけで、演者は的確に役柄を演じることができるのです。