環境と事業活動

気候変動への取り組み

地球温暖化、異常気象など、気候変動とその影響は社会そして私たちが直面している最も深刻な環境課題です。私たちの製品は農産物を主要原料としており、原料調達を含むサプライチェーンにおいて、また事業活動そのものにとっても重大な影響が懸念されます。

私たちは気候変動に関する国際的な枠組みであるパリ協定に基づき、事業活動由来の温室効果ガス(GHG)排出量の削減に取り組んでいます。長期的にはバリューチェーン全体でGHG排出量が実質ゼロとなるネットゼロを達成することを目指しています。

JTグループは、世界的な平均気温上昇を2℃より十分低く保ち、これを1.5℃に近づけるよう努めることを掲げたパリ協定に賛同しています。私たちのパリ協定に関する考えやステートメントはこちらからご覧いただけます。

TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)

気候変動が企業の中長期的な事業運営に影響を及ぼす可能性が示唆されており、これに伴う金融市場の不安定化が近年懸念されています。2020年12月、私たちはTCFDの提言への賛同を表明しました。

TCFD提言の主要項目のひとつにリスク管理があります。気候変動のリスクについてどのように特定、評価し、それを低減しようとしているかについて、これらを包括的なリスクマネジメントの体制に組み入れ、分析し、開示していくことを企業に推奨しています。TCFD提言に準拠する形で、気候変動に伴う長期の事業リスクについて、JTグループでは複数のシナリオを用いてシナリオ分析を実施しています。

ガバナンス

気候関連課題は、JTグループの事業活動にとって戦略的重要性が高い問題です。グループ全体を対象とする統合型リスク管理(ERM:Enterprise Risk Management)プロセスにより、たばこ事業にとって気候関連リスクが最重要リスクの一つであることを特定しました。気候関連リスクは、国・地域レベルでのリスクの洗い出しや評価においても検討します。取締役会による管理が重要となるため、特に事業戦略に影響を与える気候関連課題については、取締役会で取り上げています。

ガバナンス体制についての詳細はコーポレート・ガバナンスをご覧ください。

戦略

気候変動シナリオ分析に基づき、2つの主要リスクを特定しました。一つは脱炭素社会への移行に伴う炭素税負担等の増加、もう一つは作物生育環境の変化です。こうしたリスクに対しては、バリューチェーン全体を対象とした気候変動対策と継続的改善により軽減に努めています。

環境への取り組み全般についてはこちらよりご覧ください。

リスク管理

JTグループではERMプロセスを通じ、気候関連リスクを検討し、リスク低減・管理策を定めています。また、現在実施している国別気候変動シナリオ分析も踏まえた、それぞれの国・地域におけるリスクの洗い出しや評価、行動計画策定の際にも、これらのリスクを考慮しています。事業全体のリスクとそれぞれの国・地域でのリスク評価とを照合し、対応の優先順位を明確化します。

指標と目標

JTグループは、2030年までに自社事業からのGHG排出量を2019年比で47%削減することを目指しています。また、グループ全体を対象とした気候変動シナリオ分析に基づき、より長期のGHG排出量削減目標を定めるとともに、再生可能エネルギーからの電力の活用についての目標も定めています。

詳しくは「自然との共生」に関連するターゲット、環境データ/第三者検証、およびデータの算定・連結方法(英語)をご覧ください。

気候シナリオ分析について

JTグループは、1.5℃目標に沿ったネットゼロの実現を目指しており、事業に対し財務的・戦略的に大きな影響を及ぼす可能性のある様々なリスクファクターについて、短期(0~5年)・中期(5~10年)・長期(10~30年)の時間軸で検討しています。移行リスク検討にあたっては、国際エネルギー機関(IEA)による気候変動シナリオであるIEA NZE2050を参照しています。また、物理リスク検討にあたり、平均気温上昇幅が極端なケースで分析をおこなうべく、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による代表的濃度経路シナリオ(RCP2.6、RCP8.5)等を用いて分析を実施しています。この複数のシナリオに基づく分析は、TCFDによる提言とも整合するものです。

1.5℃および4℃シナリオ分析結果について、以下をご覧ください。

| 分類 | リスク/機会 | 適用シナリオと財務影響(億円) | 時間軸 | 影響 | 対応策 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 4℃ | 短期 | 中期 | 後期 | |||||

| 移行リスク | 気候変動抑制施策・政策 | ▲85 | ▲28 | ● | ● | ● |

|

|

|

| カーボンプライシング | 自社 | ▲170 | ▲7 | ● | ● | ● |

|

|

|

| 調達 | ▲920 | ▲19 | |||||||

| 物資/エネルギー需給の変動 | ▲9 | 33 | ● | ● | ● |

|

|

||

| 物理リスク | 平均気温上昇に伴う作物生育環境変化 | ▲35 | ▲348 | ● | ● | ● |

|

|

|

| 異常気象の頻発/激甚化 | ▲71 | ▲188 | ● | ● | ● |

|

|

||

| 水需給の逼迫 | ▲1 | ▲1 | ● | ● |

|

|

|||

| 機会 | 消費者の生活様式の変化 | 1 | 7 | ● | ● |

|

|

||

| 気温上昇による原材料生産地/方式の変化 | 2 | 11 | ● | ● |

|

|

|||

国別気候シナリオ分析

気候変動に関わる課題や潜在的なリスクをより深く詳細に理解するため、たばこ事業では、国別気候シナリオ分析を実施しています。

2020年から2022年にかけて11カ国の気候シナリオ分析を完了しました。葉たばこ調達、製造、販売という異なるオペレーションが複数存在する国を最優先に、国別シナリオ分析を実施しています。また、3年間にわたって一貫したリスクモデルと地球温暖化シナリオを適用しました。

河川の氾濫、海面上昇、熱ストレス、降雨量の変動、水ストレス、干ばつ、ハリケーン、異常降雨、霜などの指標を用いて、気候変動に関わる課題にさらされるリスクやそれに対する脆弱性を評価しました。リスクについては、科学的な研究や文献をもとに気候変動モデルを用いて評価し、脆弱性については、各国の現地従業員へのインタビューを通じた評価を行いました。評価にあたり、代表的濃度経路シナリオ(RCP2.6、RCP4.5、RCP8.5)を用いています。

気候変動は、たばこ事業の最重要リスク(ELR:Enterprise Level Risk)と特定されています。各ELRに対しては、たばこ事業の役員が、オーナーとして当該リスクの評価と管理の監督と責任全般を担っています。ELRの最終責任者はCEOです。

温室効果ガス(GHG)排出量の削減/再生可能エネルギーの活用

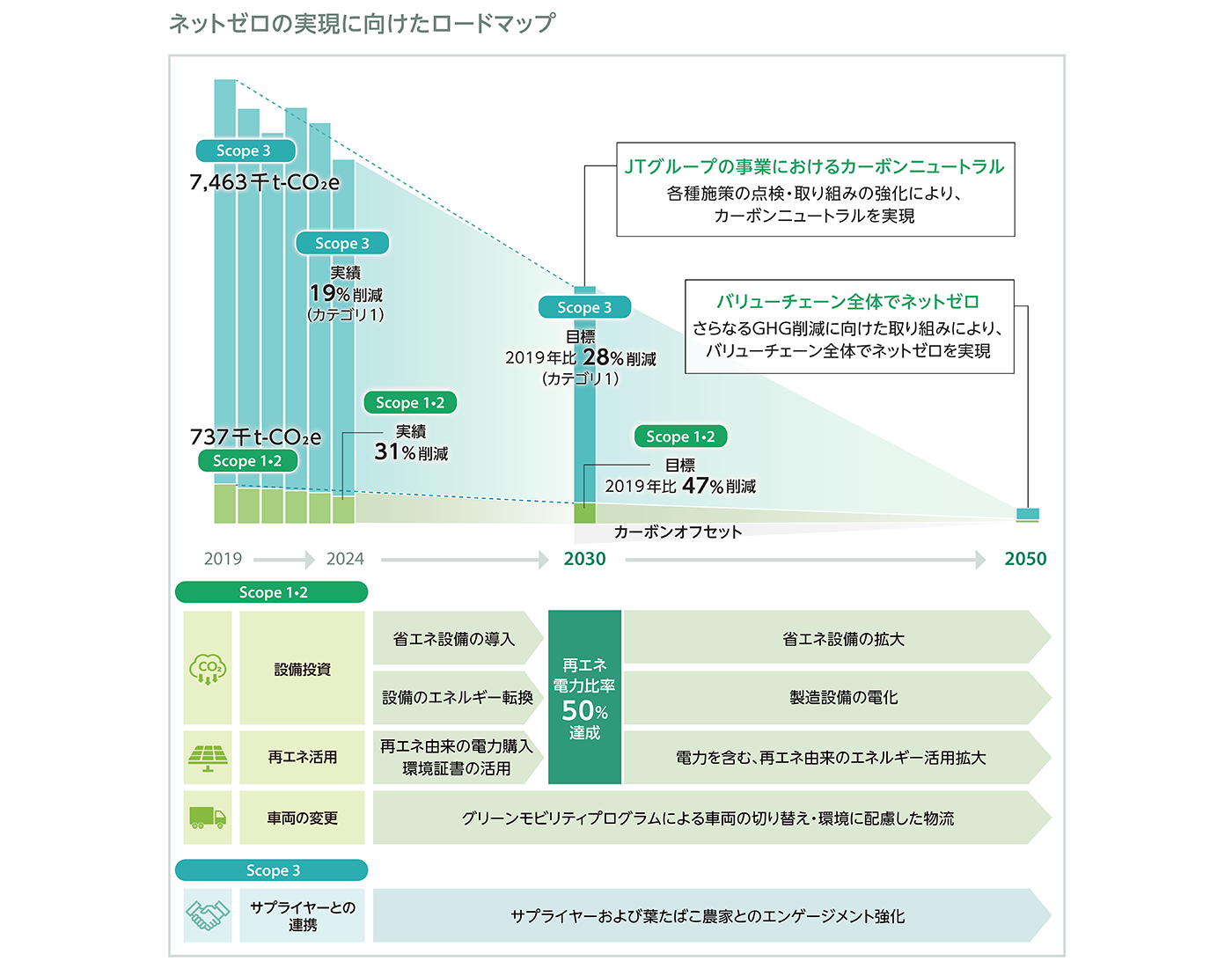

JT Group Sustainability Targetsにおいて、2030年までにJTグループの事業においてカーボンニュートラルを実現し、2050年までにバリューチェーン全体でGHG排出量をネットゼロにすることを目標に掲げています。

ネットゼロの実現に向けて、GHG排出量の削減ロードマップを策定し、毎年施策の見直しを行っています。主な施策として、エネルギー効率および再生可能エネルギー使用割合のさらなる向上や、業務用車両に使用するエネルギーの環境配慮型へのシフト、またその燃費効率向上などの取り組みを実施する予定です。

詳細は以下をご覧ください。

Scope1および2のGHG排出量削減

JTグループのScope1および2のGHG排出量について、1.5℃削減経路に沿って、2030年までに2019年比47%削減することを目指しています。

さらに、2030年までにJTグループで使用する電力の50%、2050年までに100%を再生可能エネルギー由来とすることを掲げています。なお、たばこ事業においては、2025年までに50%、2040年までに100%を再生可能エネルギー由来とすることを目標に掲げています。

GHG排出量の削減と再生可能エネルギーの活用を同時に進めることを企図し、再生可能エネルギーの導入を進めております。特に、再生可能エネルギー由来の電力使用割合を高める施策に注力しており、自家発電設備の導入や電力会社が提供する再生可能エネルギー由来の電力購入、グリーン電力証書や非化石証書等の環境証書の活用を行っています。

また、営業車や配送用トラックなどの業務用車両に由来するGHG排出量の削減に向けて、JTグループではすべての事業所に対し、より環境に優しい車両の導入、出張計画や配送ルートの変更、従業員の運転や通勤のあり方の改善を奨励しています。たばこ事業では、施策の一環として、物流・配送車両に由来する排出量削減に特化したグリーンモビリティプログラムを展開しています。 詳細は、環境マネジメントをご覧ください。

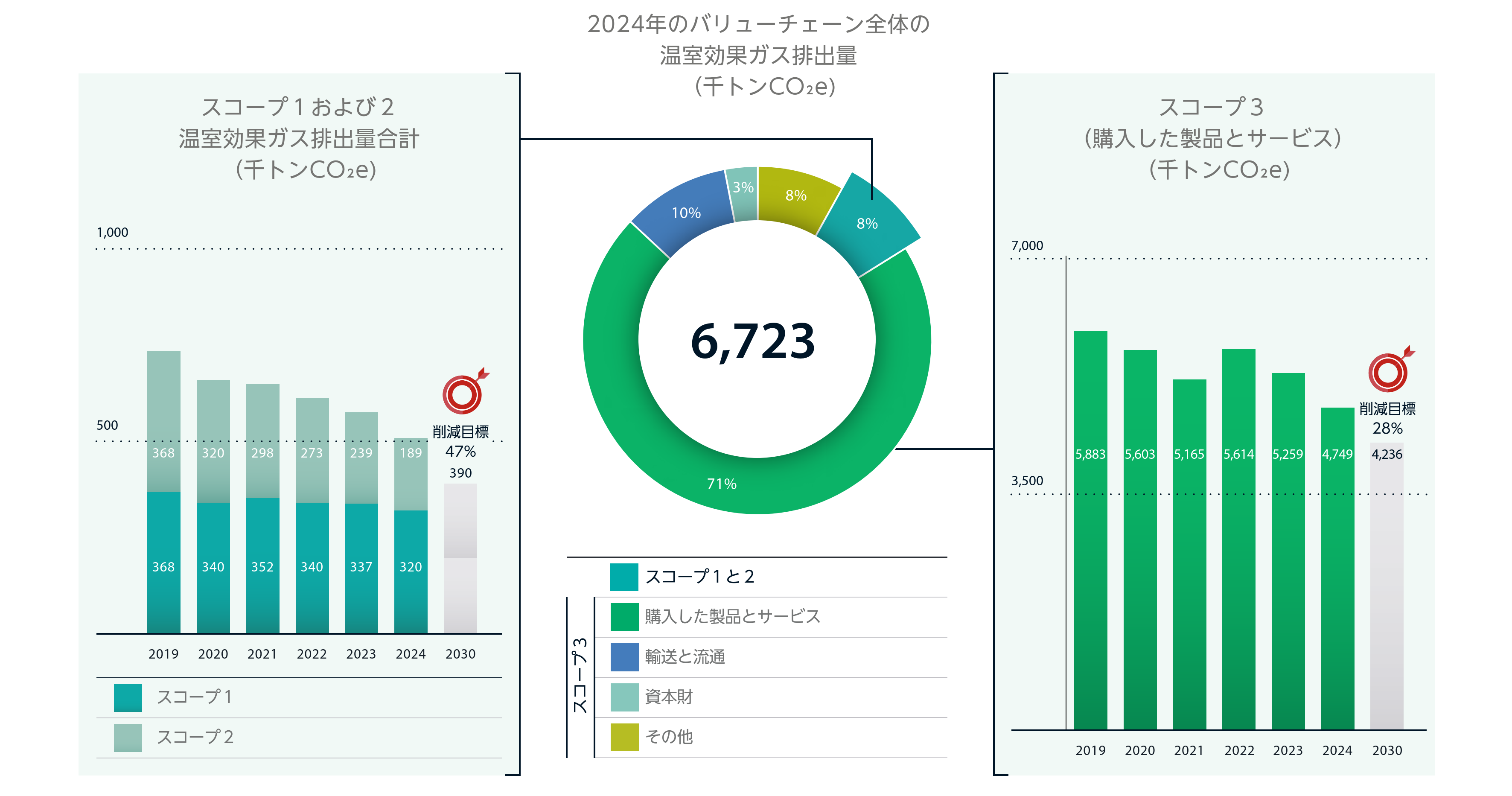

Scope1および2におけるGHG排出量の削減目標に対する進捗

2024年末時点で、再生可能エネルギーの導入を加速したことにより、Scope1および2におけるGHG排出量を2019年比31%削減しました。

また、JTグループで使用する電力の43%、たばこ事業で使用する電力の56%を再生可能エネルギー由来の電力で賄っています。

Scope3の購入する原材料・サービスに由来するGHG排出量削減

JTグループでは、2030年までに購入する原材料・サービスに由来するGHG排出量を2019年比で28%削減することを目指しています。

この目標の達成においては、バリューチェーンを通じた取り組みが重要と考えており、JTグループでは葉たばこ農家と長年にわたる信頼関係のもと取り組んでいます。例えば、葉たばこ農家、機械メーカーとの協業による乾燥機の刷新により、葉たばこ乾燥工程におけるエネルギー効率の向上だけでなく、GHG排出量や枯渇性資源使用量も削減しています。葉たばこ農家においてはコスト削減と品質向上の両立につながり、葉たばこバリューチェーンにおける環境負荷軽減にも寄与しています。2024年末時点で、この乾燥機は日本で826台導入されています。

木材を燃料として使用する乾燥設備においても、熱処理の仕組みを改良するなど、継続して葉たばこ乾燥効率の向上に努めています。これらは葉たばこの品質向上だけでなく、燃料として用いる木材の使用量削減にもつながります。また、サプライヤーと協業で実施するアグロフォレストリープログラムを通じて、葉たばこ調達国であるザンビア、タンザニアでの植林を推進するとともに、植林した木材を燃料に使用する仕組みを構築することで再生可能な資源を確保しています。

その他の取り組みについて詳しくは、JTインターナショナルのサステナビリティサイト(英語)をご覧ください。

Scope3の購入する原材料・サービスに由来するGHG排出量の削減目標に対する進捗

2024年末時点で、Scope3の購入する原材料・サービスに由来するGHG排出量について、継続的な葉たばこ乾燥効率の改善や、再生可能な木材の使用量増加によって、2019年比で19%削減しました。

JTグループにおけるGHG排出量の経過と内訳

Science Based Targets (SBT)

気候変動に関する国際的イニシアティブであるSBTイニシアティブより、2030年のGHG排出量削減目標について1.5℃目標の認定を取得しています。また、2050年までにバリューチェーン全体でGHG排出量をネットゼロにするという目標についても、ネットゼロ認定を取得しました。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerはアドビシステムズ株式会社より無償配布されています。